La dimora dell'uomo (1)

Gli elementi rivoluzionari che elimineranno la vecchia divisione del lavoro e la separazione fra città e campagna rivoluzionando tutta la produzione, sono già contenuti in germe nelle condizioni produttive della grande industria moderna. Per capire tutto ciò e il fatto che il suo sviluppo è ostacolato dal modo di produzione capitalistico, occorre un orizzonte un po' più vasto della mentalità da diritto fondiario prussiano (Friedric Engels, Antidühring).

La vita avrà tutti i vantaggi e le agiatezze delle grandi città, senza averne i danni. La popolazione abiterà case più sane e più belle. Anche in questo caso, come in tutti gli altri, il mondo borghese apparecchia il terreno all'ormai matura trasformazione, perché la costruzione di industrie nelle campagne si fa di anno in anno sempre più frequente (August Bebel, La donna e il socialismo).

Oggi

Come al solito trattiamo il vocabolo "oggi" come un semplice punto nella dinamica storica. Il considerare nel modo più anti-esistenzialistico possibile le forme badando soprattutto alla loro metamorfosi nel corso del tempo dovrebbe essere ormai considerato del tutto naturale dai nostri lettori. Essi sanno dunque che per noi "oggi" significa "processo in atto" anche se stiamo parlando di immobili case; e dovrebbero sapere, fin dall'inizio, dove andremo a parare: la casa d'oggi è retaggio antico e, nello stesso tempo, in alcuni casi e per taluni aspetti già prefigurazione dell'abitazione di domani. Facendo ardite scorribande nel tempo capiremo come proprio il processo del divenire umano ci offrirà la chiave conoscitiva per collegare la casa dell'uomo della società comunista primordiale a quella dell'uomo della società comunista sviluppata.

Processi di concentrazione e di diffusione

Fotografando la società civile, così come si è formata, essa si presenta come un brulichìo di uomini in una immane massa di costruzioni, aggregate o sparse, di strutture fisse che le collegano e di comunicazioni. Il comunismo rozzo non va al di là di tale fotografia. Interpretando lo sviluppo della società e il movimento rivoluzionario in termini di diritto e di rivendicazione, esso riesce soltanto a fissare le immagini della la realtà circostante e, non scorgendone la dinamica futura, si limita ad immaginare l'eventuale ritocco del presente. Il suo obiettivo è questa società modificata, non un'altra società. Se l'operaio è senza casa, se l'affitto è troppo alto, allora promuove il diritto alla casa, all'equo canone d'affitto, all'abitazione spaziosa e dignitosa. Diritto dunque – perché no – anche al lavoro con un equo salario per pagare il tutto, allo spazio verde che sta intorno alla casa, ai servizi che la integrano nel tessuto urbano, alla privacy che isola il nucleo famigliare (con la "g", come in ortografia oggi si permette, a sottolineare la differenza con la ben più vasta e complessa familia antica).

Nell'antichità esisteva un "diritto" ad abitare, concesso in genere dal proprietario in misura delle esigenze minime di una familia e senza corrispettivo; a Roma, per esempio, la regolamentazione fra parti giuridicamente ed economicamente libere venne introdotta solo nel VI secolo d.C. ed è quella che sopravvive nel diritto odierno. Si capisce che nel caso antico si tratta di un "diritto" ben particolare. Ma quando Engels dovette raccogliere tutta la sua pazienza e scrivere il libro contro Dühring, l'orizzonte del socialismo idealistico e moraleggiante in campo fondiario era quello del diritto prussiano e non di quello antico. Del resto la società moderna è così ossessionata dal diritto proprio perché lo calpesta ad ogni pié sospinto (come dimostrano gli Stati Uniti, sul cui territorio lavora la metà degli avvocati del mondo). È una società figliata dal fascismo il quale, come successore storico della democrazia, aveva introdotto addirittura il modernissimo diritto sindacale che oggi tanto imperversa. E che era del tutto sconosciuto prima dei Mussolini, dei Bottai, dei Togliatti e dei Di Vittorio, quando lo scontro fra classi era considerata una pura questione di forza.

Ma veniamo al nostro tema. Ci è capitato di sentire sedicenti comunisti prendere alla lettera il dettato di Marx ed Engels sulla diffusione della popolazione. Con aria serissima, contrapponevano alle mostruose città verticali la proliferazione orizzontale di piccole case unifamiliari, sorvolando sul fatto che proprio le villette sono il simbolo della massificazione a livello piccolo-borghese. Nate nei quartieri operai d'Inghilterra escogitati dai capitalisti per i propri operai, sono diventate il manifesto del capitalismo decadente entrato nella sua fase che chiamammo del colcosianesimo industriale. Che senso ha dire no alla torre-condominio per dire sì alla casetta con giardino? Dove all'abbrutimento naturale della famiglia si aggiunge l'attaccamento alle cose, la percezione privata dello spazio, la patologia animalesca del territorio, l'ansia da accerchiamento? "Di ville, di ville! Di principesche ville locali quaranta, di villule, di villoni ripieni, di villette isolate, di ville doppie, di case villerecce, di ville rustiche, di rustici delle ville!", gridava divertito il grande Gadda in un suo scritto, di fronte all'esibizione grottesca del privato pastrufaziano. "Doppi servissi" e vista sulla pampa brianzola. Ville tra le quali un simpatico fulmine gettava collettivistico scompiglio seguendo semplicemente la via di minor resistenza elettrica, che non era quella dei confini della proprietà privata segnata sul catasto.

Fig. 1. Villette nella periferia di una città americana

Fig. 1. Villette nella periferia di una città americanaCome vedremo, quella della casetta – villa o baracca – è una delle soluzioni cercate dal capitalismo stesso nel tentativo di risolvere il suo eterno problema dell'abitazione (fig.1). Soluzione orizzontalista perversa, che va dai quartieri di lusso dell'alta borghesia alle immense baraccopoli del sub-mondo della periferia capitalistica, passando attraverso le Sun city per soli anziani (invenzione della Del Webb Corporation, che iniziò con l'acquisto di un terreno di 80 chilometri quadrati in un'area semidesertica dell'Arizona; oggi le città sono una quindicina e la capostipite ha raggiunto i 45.000 abitanti). Soluzione non meno aberrante di altre trovate borghesi, come quella delle case popolari, dei blocchi a torre e persino delle unità d'abitazione, queste ultime intese come componenti modulari delle città radiose dovute alla matita dell'ineffabile Charles Edouard Jeanneret, meglio conosciuto come Le Corbusier, il massimo cantore dell'angolo retto e della sovrapposizione verticale degli umani. Questo signore, personificazione dell'architettura borghese di un secolo, idolatrato da tutti i sinistrismi, si sentiva come un paladino "rieducatore" (parole sue) dei gusti barbari degli operai. Copiava da quell'altro guru dell'architettura "antiborghese", Walter Gropius, che aveva detto nel '19: "L'intellettuale tedesco si è rivelato inetto come portatore della cultura tedesca. Vengono su dagli strati profondi nuove forze non ancora intellettualmente sviluppate. Esse sono la nostra principale speranza". Forse pensava al governo di Weimar che avrebbe pagato le parcelle per le case proletarie (e proprio a Weimar fu fondato nel 1919 il Bauhaus, laboratorio di architettura razionalista). Il filone è assai affollato e si è dato molte etichette, ma tireremo in ballo soprattutto Le Corbusier, un archetipo che riassume tutte le correnti avendo tanto copiato gli altri e tanto essendo stato copiato egli stesso.

Il modo di abitare del piccolo borghese dipende da quanto plusvalore riesce a dirottare verso di sé, ma il proletario deve abitare in una casa a basso prezzo. Che si tratti di un modulo scatolare di condominio o di triviale villetta auto-costruita, gli deve bastare il salario. Nella Questione delle abitazioni Engels fa notare, contro Proudhon, contro i riformisti borghesi e contro i critici della concezione comunista, che il "diritto alla casa" è una fesseria. Se anche i proletari avessero tutti accesso alla proprietà della casa, se anche abitassero gratis a spese dello Stato, ciò non provocherebbe altro che un proporzionale abbassamento del salario. Ogni sventramento, risanamento, ricostruzione sociale di vecchie topaie per operai nei centri storici, ne comporta la sostituzione con edifici speculativi di lusso, spostando il problema un po' più in là, in altri quartieri, sempre più periferici.

La periferia si attrezza appositamente per la fabbrica. Diventa allora conseguentemente, storicamente, tipico habitat dell'operaio. C'è un'analogia con l'evoluzione darwiniana applicata al lavoro sociale e ai suoi protagonisti. L'industria, nota ancora Engels, era originariamente legata alla forza motrice dell'acqua, quindi forzatamente localizzata dove l'acqua scorreva. La forza idraulica è stata superata dall'avvento del vapore, che permette di muovere la fonte d'energia, il carbone, dalle miniere a tutto il territorio. La mobilità dell'energia e la grandeggiante rete di trasporti e comunicazioni permettono a loro volta di dislocare l'industria, nata urbana, fuori dalle città. Crescono perciò nuovi distretti, che diventano a loro volta città industriali. Nella società capitalistica la tendenza alla dislocazione dell'industria, dei traffici, e quindi delle persone sul territorio, è sempre esistita. Solo che ai tempi di Engels avveniva mentre la concentrazione urbana procedeva ovunque, non solo nelle vecchie metropoli. Perciò le nuove dislocazioni industriali diventavano via via nuove concentrazioni.

Oggi la situazione è ulteriormente maturata. Il vapore è stato sostituito dall'elettricità, e pochi centri di produzione di energia consentono il suo utilizzo attraverso una rete di cavi che la distribuisce. La macchina, con l'elettricità che la svincola dalla trasmissione ad albero e puleggia, può funzionare con un motore autonomo, per cui, nel complesso, tutta la struttura produttiva è tecnicamente più versatile, leggera, potente, e aumenta il proprio rendimento a livelli prima impensabili. Nello stesso tempo lo sviluppo della rete di comunicazioni ha permesso al sistema d'industria di liberarsi ancor più dai vincoli di spazio e di tempo. Gli approvvigionamenti e la distribuzione sono resi più veloci e immediati. Grandi holding possono coordinare e amministrare un numero di industrie non importa quanto grande.

Come abbiamo visto più volte, il processo di diffusione dei distretti industriali ha ricalcato modelli ben più sofisticati di quelli che poteva analizzare Engels agli albori della loro formazione. Ha comportato il movimento di un numero sempre maggiore di persone, centinaia di milioni. Gli uomini hanno seguìto la dislocazione dei capitali e delle macchine. Sono stati attratti dai poli di sviluppo. Hanno contribuito alla formazione di immense metropoli, circondate dalle "zone industriali" e dai suburbi in cui vivono, in fasce distinte, le mezze classi, il proletariato e le frange sociali emarginate. E non si tratta di un fenomeno avvenuto una volta per tutte, ma di un vero e proprio moto perpetuo di macchine e uomini che si "dislocano" e si "allocano", cioè si trasferiscono con interi rami d'industria secondo flussi spontanei o regolati dai governi. E quando gli uomini si muovono per l'industria hanno bisogno di case conseguenti. I luoghi che furono adatti per il contadino, l'artigiano, il carro e il cavallo non lo sono affatto per l'integrazione del grande "automa generale" che è l'industria moderna.

Non c'è comunista che non abbia osservato quanto sarà difficile, lungo e complicato il processo di ricomposizione del territorio devastato dal capitalismo. La ri-umanizzazione dell'ambiente in cui viviamo sarà un compito immane e richiederebbe fin d'ora studi approfonditi. Purtroppo è assai raro imbattersi in testi comunisti che abbandonino il terreno della genericità e si spingano su quello del programma. Disponiamo di utopie, spesso geniali, e di alcune sommarie affermazioni sulla redistribuzione della popolazione su tutta la Terra. Si è parlato senza difficoltà dell'eliminazione degli esempi aberranti di concentrazione urbana e del ripristino di un metabolismo biologico contro l'esasperata mineralizzazione della vita, e di utilizzo razionale dei servizi collettivi già disponibili (Bebel). Ma non disponiamo di programmi. Sappiamo che fine farà lo Stato e in che cosa si trasformerà il partito quando si estinguerà come organo della lotta di classe, ma non ci sono testi comunisti che si proiettino nel futuro affrontando il problema dello spazio in cui vivere. In parte la carenza è giustificata dal fatto che una dettagliata descrizione del futuro è sempre un'utopia. In fondo anche i rivoluzionari russi non poterono, pur spinti da uno sconvolgimento totale, tratteggiare la casa dell'uomo di domani. Ma soprattutto, come vedremo in dettaglio, la casa del futuro non si può descrivere anticipatamente senza strapparsi dalle viscere la concezione borghese dell'abitazione e dell'ambiente che la plasma e in cui è immersa. Occorre cioè superare l'idea che l'abitazione sia fatta in eterno per la struttura unifamigliare, patriarcale, che poggia sulla schiavitù domestica e sull'abbrutimento da camera stagna dovuto alla sopravvivenza della famiglia nel vuoto subentrato alla scomparsa delle antiche relazioni sociali.

Qui scivolò catastroficamente la rivoluzione russa. La famiglia fu prima salvaguardata "contro la disgregazione", poi promossa, e infine, insieme con la "patria socialista" divenne un baluardo dello stalinismo. La "casa del futuro" perì sotto le macerie della disfatta. Le critiche alle cause di una tale immensa sconfitta sociale nella sconfitta politica sono poche e isolate: c'è il lavoro "psico-sociologico" di Wilhelm Reich, ci sono passi memorabili della Sinistra comunista "italiana", e basta. Nell'ambito della rivoluzione, le donne avevano dato un contributo grandioso, anche contro la famiglia, ma il movimento femminile russo e internazionale che si sviluppò successivamente non fu alla loro altezza e la sua direzione fu permeata da istanze puerilmente riformiste. La famiglia urbana era stata distrutta prima dalla guerra, poi dalla rivoluzione e ora, invece di compiere l'opera anche nelle campagne, si lottava per la sua ricostituzione. Trotsky ammette che la rivoluzione non ce l'aveva fatta a distruggere le vecchie categorie sociali: "Il problema più facile da risolvere era quello della conquista del potere; ciò malgrado ha assorbito tutte le nostre forze". Ed egli stesso, subito dopo, auspica "un tipo nuovo e più elevato di famiglia". Anche Lenin non se la cava meglio col suo "matrimonio civile proletario con amore" (Lettera a Ines Armand del 17 gennaio 1915).

Perciò non abbiamo le comode citazioni da produrre per metterci con le spalle al sicuro, ma possiamo procedere sulla base della teoria generale, abbattere i luoghi comuni, criticare sia l'utopia che il fallimento russo poggiando sulle solide basi dell'esperienza. Per esempio quella di tutte le rivoluzioni passate, non solo di una. O delle epoche in cui esisteva ancora il ricordo del comunismo primitivo, come vedremo. Rimane fermo un punto: nella successione delle forme sociali la tendenza irreversibile è quella del rimpicciolimento della famiglia: dalla tribù, alla famiglia matriarcale allargata, alla famiglia patriarcale della classicità, alla casa-famiglia feudale (o del colcos russo), alla famiglia molecolare moderna, alla scomparsa tout court della famiglia nella società di domani (Struttura economica e sociale della Russia d'oggi).

I borghesi non solo teorizzano città utopistiche ma da un paio di secoli provano in continuazione a costruire sul terreno i loro modelli di città "vivibile", nel senso che aprono giganteschi cantieri, costruiscono volumetrie imponenti e spostano milioni di persone. Per capire il loro frenetico bisogno di produrre non solo merci, non solo modelli, ma veri esperimenti empirici in quantità industriali occorre riprendere il discorso dei nostri predecessori (cfr. Spazio contro cemento) e aggiornare i dati ad oggi.

Un po' di numeri

"La popolazione abiterà case più sane e più belle", dice Bebel nel passo citato all'inizio. E continua: invertirà la rotta storica e ritornerà spontaneamente alla campagna non appena su di essa si formeranno luoghi in grado di offrire scuole, biblioteche, divertimenti, socializzazione, ecc., tutti i caratteristici risultati del vivere civile, senza i difetti delle tremende metropoli. Bebel si sofferma sui vantaggi dell'agricoltura industrializzata, della fusione organica fra lavori agricoli e industriali, della più agevole applicazione della legge di Liebig (restituite alla terra gli elementi che le togliete!), cosa che con le metropoli non si può fare: tutta la materia organica prodotta dagli abitanti e dalla scarsa vegetazione viene buttata via e il suolo tende ad essere pavimentato ovunque. E si spinge fino a prefigurare una società urbana con servizi centralizzati, acqua intubata fin negli alloggi, riscaldamento centrale a vapore, ristorazione e lavanderie comuni, senza dirci comunque quali caratteristiche dovranno avere le nuove abitazioni e gli insiemi di esse che formeranno le nuove città. Sorvola a ragione sui particolari, perché non avrebbe potuto scostarsi di molto rispetto ai modelli utopistici dei Fourier e degli Owen. Ma oggi, grazie all'ulteriore sviluppo del capitalismo, della sua tecnica e delle antitesi che produce in continuazione, siamo in grado di precisare il senso di proposizioni del tipo: "diffondere la popolazione sul territorio per eliminare la contraddizione fra città e campagna".

Ebenezer Howard, l'utopista inglese che propose un modello di "città giardino" a cavallo tra l'800 e il '900, pose a 30.000 il limite massimo per gli abitanti di una città, come si direbbe adesso, a misura d'uomo. "Città giardino" era già il nome di un esperimento americano del 1870, tentato con successo da un imprenditore che, per contrasto con le metropoli fin d'allora congestionate e inquinate, aveva fatto costruire a Long Island, presso New York, un quartiere privato su 8.000 acri di verde comune (32 chilometri quadrati, una media città). Evidentemente il capitalismo incominciò abbastanza presto a produrre le sue antitesi anche in questo campo. Ma ogni tentativo di realizzazione pratica dei vari ideali, utopistici o utilitaristici, fu abortito. Conosciamo benissimo le cause del loro fallimento: nessuna cornice dorata potrà mai alleviare l'inumanità del quadro capitalistico in cui vivono attualmente gli uomini.

Nonostante tutto, la progettazione di città e abitazioni vivibili è continuamente oggetto di studio "scientifico" da parte di urbanisti e architetti, senza che ciò porti a risultati meno inumani. Certo, abitare nel verde superstite di Long Island è meglio che abitare nel Bronx, ma ciò non toglie che in un caso e nell'altro la vita sia rubata e vissuta esclusivamente per il Capitale. Le immense periferie, che siano fatte di villette o di baracche, rappresentano la vera urbanizzazione moderna, più degli scintillanti palazzi centrali, più dei grattacieli. In ogni caso pura energia dissipata, vita senza senso, che sia teorizzata in orizzontale o in verticale.

Engels sottolinea con forza la necessità (determinatezza) di un processo di riappropriazione della vita naturale, della scomparsa dell'antagonismo città-campagna come fatto concreto e non come utopia, così come della scomparsa dell'antagonismo fra le classi sulla base di uno sviluppo reale e non utopico. Utopia, dice Engels nella Questione delle abitazioni, non è essere convinti che tutto ciò sia possibile: utopia è pretendere di stabilire un modello a priori, credere che si possa dettare la forma che nella società nuova prenderà l'eliminazione degli antagonismi. Perciò è necessario conoscere almeno a grandi linee quale sia la condizione reale, attuale, della società così com'è, contesto sul quale la società futura si baserà per risolvere il problema della "casa".

Incominciamo ad analizzare che cosa significa l'utopia delle città-giardino considerando non il limite massimo ma una cifra media di 20.000 abitanti, in linea con Engels e Bebel. Il globo terrestre ha una superficie di 510 milioni di chilometri quadrati, di cui solo 149 milioni sono terre emerse. Di queste circa 50 milioni di chilometri quadrati sono deserti, montagne, tundre o comunque terreni non utilizzabili; 50 milioni sono boschi e foreste di ogni tipo (comprese quelle sfruttate industrialmente) e solo 15 milioni sono sfruttati per l'agricoltura. Tutto il resto è rappresentato da macchia selvatica e pascolo attualmente utilizzato o potenziale (in Asia e Sudamerica, soprattutto). Quindi un magro 10% circa delle terre emerse è coltivabile, e di questa piccola parte molti terreni sono soggetti a severe condizioni climatiche, ad alluvioni, a processi di desertificazione. Su di essi influisce sia l'abbandono delle colture tradizionali che avevano raggiunto un equilibrio millenario, sia l'introduzione di colture intensive moderne, l'urbanizzazione spinta, la deforestazione, la perdita di massa biologica, la generale mineralizzazione del suolo. Terra dunque che avrebbe bisogno di tutto tranne che di essere ulteriormente abitata e sfruttata.

Le antiche popolazioni non avevano in genere problemi di spazio, e quindi le aree urbane si erano espanse là dove si erano manifestate le specifiche esigenze dei loro abitanti. In casi particolari, dove il terreno fertile era un bene prezioso, quelle società avevano edificato su terreno sterile, come nel caso dell'Egitto, delle antiche civiltà sedentarie arabe o di quelle che abitavano negli altipiani desertici dell'Asia. Abbiamo visto in un articolo precedente che si costruivano mura al cui interno stava tutta la popolazione e che una larga fascia esterna era considerata sacra e inviolabile. Quando la città si espandeva, le nuove mura circondavano quartieri appositamente progettati. Il capitalismo, tranne poche eccezioni, ha edificato dove esistevano gli insediamenti agricoli antichi e medioevali divenuti poi città, dov'era più remunerativo, dove già si era concentrato capitale mercantile. Quindi generalmente in piano, dove scorre lentamente l'acqua navigabile o da irrigazione, dove lo scavo è più facile e dove le infrastrutture possono svilupparsi più agevolmente. La moderna città e le sue diramazioni è perciò, nonostante i suoi verticalismi localizzati, una metastasi cancerosa vorace, divoratrice di terreno agrario, come dimostrano le città nordamericane e le assurde megalopoli del Terzo Mondo o, più vicino a noi, le piane dense di costruzioni alla base dell'Etna e del Vesuvio (un tempo fertilissime e intensamente coltivate), l'ex Conca d'Oro palermitana, le mostruose estensioni urbane della valle del Po, lo scarso terreno pianeggiante ligure ormai totalmente cementificato, ecc. ecc.

Con una popolazione di sei miliardi e duecento milioni di umani, per di più in crescita di 80 milioni l'anno, il pianeta ospita già, in media, 41,6 abitanti per chilometro quadrato di terre emerse, compresa la Groenlandia, l'Antartide e il Sahara. Più ragionevole sarà calcolare la media in base al terreno effettivamente abitabile: su 50 milioni di Kmq arriveremo ad una densità di 124. Ciò significa che, se su tale terreno spargessimo in una griglia regolare tutti gli abitanti della Terra, avremmo 1 abitante ogni 8.000 metri quadrati, cioè una distesa di umani posti a distanza di una novantina di metri l'uno dall'altro. A vista, insomma. Se volessimo agire secondo le raccomandazioni degli ideatori delle "città giardino" borghesi, tra l'utopista e il keynesiano (ma anche interpretare meccanicamente quelle di Engels o di Bebel), e raggruppare la popolazione terrestre in città di 20.000 abitanti, avremmo 310.000 città, una ogni 161 chilometri quadrati, cioè poste su di una griglia virtuale a 12,7 chilometri da centro a centro. Tenendo conto che 20.000 abitanti per chilometro quadrato è la densità media del suolo urbano europeo, stabiliamo a tavolino che nella società futura sarà almeno quadruplicato lo spazio disponibile e perciò da periferia a periferia otterremo uno spazio agrario di 10,7 chilometri. Come si vede, prendendo alla lettera il dettato di Engels e Bebel si ottiene una copertura globale del territorio abitabile assolutamente irrealistica che non permetterebbe affatto un rapporto armonico fra uomo e natura. Da questo punto di vista non si otterrebbero risultati soddisfacenti neanche ipotizzando di diminuire drasticamente la popolazione mondiale, portandola per esempio al livello del 1880 (ne La donna e il socialismo essa è posta a 1,4 miliardi).

Se si vogliono preservare foreste, praterie e campi, limitando al massimo la copertura del territorio con strade, ferrovie, fabbriche e infrastrutture varie, occorre un altro tipo di distribuzione degli uomini sulla terra. Tutto ciò mantenendo l'irrinunciabile vita sociale della specie, di natura ormai irreversibilmente urbana.

Dobbiamo inoltre tener presente che più la popolazione è dispersa più assume importanza un altro dato: quello della infrastruttura necessariamente ingigantita e quello della "mobilità", quindi il dato della dissipazione dovuta al trasporto di uomini e cose, fenomeno in cui, paradossalmente, l'attuale modo di produzione è super-specialista, nonostante ami la massima concentrazione. Solo gli 800.000 chilometri di strade e ferrovie esistenti in Italia coprono 16.000 chilometri quadrati, vale a dire il 5,4% della penisola e il 12% del suo territorio abitabile. È un luogo comune pensare che il problema edilizio riguardi soprattutto la costruzione di case d'abitazione: la maggior parte dell'attività costruttiva del capitalismo si manifesta nel campo del capitale fisso e delle infrastrutture, le quali non sono altro che parte del capitale fisso integrale. Persino le abitazioni in quanto tali, nella concezione modernissima dell'urbanesimo, sono concepite come strutture complementari al capitale fisso, ed è vecchia questione da discussioni gruppettare lo stabilire a priori se la casa dell'uomo sia bene durevole di consumo o sia capitale. Mentre diventa "elegante quesito teoretico" (cfr. Russia e rivoluzione) quando sia rapportata all'indagine della formazione complessiva del plusvalore nell'ambito della massima socializzazione del lavoro. Infatti, nella società moderna, il plusvalore non scaturisce più dalla somma dei lavori singoli ma dal "lavoro combinato" dell'operaio collettivo (cfr. Marx, Sesto Capitolo inedito, capitolo "Il lavoro vivo, puro accessorio del Capitale"). L'edilizia partecipa quindi alla formazione del plusvalore come fattore primario di accumulazione: come capitale industriale già formato, è lavoro morto che mette in moto direttamente lavoro vivo. Nell'immediato dopoguerra, dopo le devastazioni dei bombardamenti, il pur diverso approccio tedesco e italiano alla ricostruzione portarono all'identico risultato: in Germania, a causa delle maggiori distruzioni e spoliazioni, fu data priorità alla ricostruzione delle industrie e delle infrastrutture; in Italia fu data priorità all'edilizia "residenziale" (piani Vanoni e Fanfani), giustamente considerata trainante dell'economia dell'acciaio e dei beni di consumo tanto quanto l'industria propriamente detta.

Con le nostre astrazioni sulla "griglia" di distribuzione della popolazione e sulle varie conseguenze stiamo davvero "dando i numeri", ma essi ci servono a fissare dei dati di riferimento per risolvere il problema nel campo della realtà effettiva e non in quello dei miracoli. La società futura sarà erede di disastri enormi e il rimedio dovrà tener conto dell'esistenza di mostruose metropoli che non si possono "rifare" dall'oggi al domani. I numeri sono utili per capire che non è possibile, né per la società attuale né per la società futura, concepire l'urbanistica come semplice "distribuzione della popolazione sul territorio", senza specificare che cosa questa proposizione voglia dire. Le città-giardino sono una fesseria già superata nei fatti dalle enormi possibilità dell'architettura moderna e dallo sviluppo delle comunicazioni e dei servizi, molto più avanti rispetto agli accenni di "prefigurazione" di Engels e di Bebel che abbiamo posto all'inizio dell'articolo. Ma proprio perciò è una fesseria anche la meccanica interpretazione delle frasi dei sacri testi. La dimostrazione di "fattibilità" degli enunciati comunisti non sta negli stessi ma, ancora una volta, nelle antitesi reali tra passato e futuro che lo stesso capitalismo genera accrescendo le potenzialità per la sua esplosione definitiva.

Dalle città-giardino orizzontali alle new towns-grattacielo

Ebenezer Howard raccolse molto tardi la spinta materiale che saliva dalle metropoli nere di carbone e sovraffollate di miserabili. Il concetto di città-giardino come reazione allo sviluppo capitalistico si sovrappose così ai progetti tardo-barocchi maturati nell'ambito delle dinastie d'Europa. Un esempio particolarmente significativo di sovrapposizione è Karlsruhe, città progettata nel 1795 secondo criteri antichi, gli stessi adottati, tra l'altro, per il disegno di Washington del 1791, poi ampliata secondo criteri più moderni di quelli howardiani dal Bauhaus nel 1928. In pratica Howard razionalizzò i modelli degli utopisti precedenti, specie quelli di Fourier e Owen, adattandoli agli antichi disegni il cui prototipo era una Versailles senza re e nobili. Anche la città-giardino aveva una pianta a schema regolare, con grandi viali radiali che scandivano quartieri di case basse circondati da terre agricole e fiancheggiati da edifici pubblici e negozi (il progettista, per quanto utopista, non ce la fa proprio a non disegnare i due segni del potere, la casa dello Stato e quella del Capitale). La città utopica di Howard non fu mai costruita, ma nel 1903, nei dintorni di Londra, fu fondata Letchworth, che ad essa si ispirava e che fu presto inghiottita dall'espansione della metropoli, senza poter dimostrare la funzionalità umanistica della nuova struttura. Andò un po' meglio per Welwyn, edificata poco distante nel 1920: essa non fu inglobata subito nella periferia e riuscì a conservare un tracciato indipendente, pur rappresentando, al pari della sua omologa, uno dei primi esempi di "città satellite". Fusa con Hatfield in un progetto successivo, gravitò come tante sue consimili intorno alle attività centrali della city tramite l'asse di comunicazione sul quale tutte erano state costruite.

Dall'Inghilterra l'esperienza fu ripresa nell'Europa continentale, specie in Germania, Francia e Paesi Bassi, dove i nuovi agglomerati assunsero caratteri particolari sull'onda del razionalismo. Un discorso a parte meriterebbero le città fondate ex novo dal fascismo, la cui struttura ed estetica razionalista si fondeva con una peculiare impronta di regime, sottolineando la storia di una borghesia quasi millenaria. Non così per esempio in Germania, dove per ragioni ideologiche il nazismo bloccò le esperienze razionaliste che pur lì nacquero e che, fra il 1920 e il 1924, avevano prodotto ben 310.000 Massenwohnung, alloggi popolari variamente ispirati ai suoi principii. Nei cinque o sei anni fra l'ascesa del regime e la guerra, non fu possibile sviluppare una peculiare architettura nazista al di fuori degli edifici celebrativi. Quasi a sottolineare la differenza dovuta al fatto che un capitalismo giovanissimo si era impiantato su una società arcaica piccolo-borghese, solo i nuovi complessi industriali espressero una mirabile struttura funzionale e moderna, mentre i centri abitati continuarono ad essere costruiti secondo il cosiddetto Heimat Style: case con struttura di legno e muratura tradizionale, tecnica ed estetica ancor oggi usuali, cui alcuni architetti tedeschi guardano come fosse una vergogna nazionale. Mentre il fascismo futurista e progressista produsse fin troppa urbanistica e architettura, meno dell'1% di tutti gli edifici del periodo nazista fu in stile "ufficiale".

In generale comunque "città-giardino" divenne ben presto sinonimo di crescita suburbana incontrollata, lottizzazione, speculazione, proprio quelle realtà contro cui il pioniere Howard si era scagliato. Dopo la guerra, negli anni '50 e '60, il termine divenne addirittura una moda, uno slogan pubblicitario a sostegno delle più tremende cementificazioni delle periferie urbane. In seguito ai disastri sociali provocati dalla mostruosa crescita di Londra, il governo inglese, dal 1945 in poi, diede impulso particolare alla fondazione di città nuove piuttosto che allo sviluppo selvaggio delle periferie, e ne furono costruite una trentina. Quattordici entro il 1952, con un numero di abitanti variabile dai 20.000 ai 50.000 per un totale di mezzo milione; altre quindici entro il 1977, per un ulteriore milione di abitanti, in un crescendo che demoliva lo spirito delle premesse. Come nel caso, per esempio, di Milton Keynes: progettata come ristrutturazione profonda di un'area dove già c'erano 40.000 abitanti a bassissima densità, raggiunse i 250.000 senza un conseguente ampliamento, dimostrando che quando si tratta di spazio e di cemento l'urbanistica borghese predica male e razzola peggio.

Sul territorio del Continente l'edificazione assunse diversi aspetti, dal punto di vista estetico e dimensionale. In Francia, per esempio, una legge Pompidou (10 luglio 1970) stabilì la fondazione di nove città-giardino che, a differenza di quelle inglesi, si dovevano sviluppare soprattutto in altezza. Anche in Germania e Austria si passò dalla politica weimariana dei massenwohnung alle "unità di abitazione" sviluppate in altezza e separate una dall'altra da ampi spazi. Quasi ovunque fu possibile mantenere, ovviamente in media, lo storico rapporto europeo di 20.000 abitanti per chilometro quadrato urbano. Ma in alcuni quartieri costruiti per super-speculazione nelle metropoli si arrivò tranquillamente a decuplicare la densità, e si giunse a 200.000 abitanti per chilometro quadrato (in alcuni progetti di Le Corbusier si va anche oltre). Dall'utopia della città fiorita orizzontale alla realtà di quella ibrida: mezza cementizia e verticalista, mezza orizzontalista. Fra villette a schiera e baraccopoli, torri residenziali e grattacieli.

Finzione orizzontale, verticalismo obbligato

Abbiamo visto che la nostra ipotesi arbitraria di mera distribuzione delle città da 20.000 abitanti su una griglia che le pone a 10 chilometri una dall'altra con le necessarie infrastrutture, soffocherebbe la Terra. Ma il capitalismo odierno si trova in una situazione peggiore. Esso desertifica da una parte e stra-edifica dall'altra, spopola e ammassa, uccide e incentiva la prolificità, muove centinaia di milioni di uomini verso le sue metropoli, producendo disastri. Come abbiamo visto, non dispone di sufficiente terreno urbano per la realizzazione dei suoi stessi sogni e obbliga l'urbanistica e l'architettura, che vorrebbe trattare come scienza, ad essere invece le discipline più prostituite alla legge del valore. Ecco allora che diventa comprensibile il gioco di prestigio della "città radiosa" di Le Corbusier, del dominio del parallelepipedo, della dittatura del cemento sullo spazio. Come succede spontaneamente nel grande scenario del mondo secondo le leggi del Capitale, anche nella città l'urbanista e l'architetto devono concentrare, ammassare gli abitanti negli edifici per poter avere "spazio libero" altrove.

Non stiamo parlando qui dell'ovvia necessità per il Capitale di far fruttare al meglio i metri quadrati edificabili dal punto di vista della rendita nelle city; non stiamo parlando del grattacielo come modulo urbano per uffici; stiamo parlando del verticalismo di ogni genere come necessaria via d'uscita dal vicolo cieco pratico e ideologico in cui s'è cacciato il borghese.

All'ottusa villetta di famiglia, al suo giardinetto, al verde pubblico urbano, alle infrastrutture che riempiono lo spazio, deve far da complemento il grattacielo, l'altrettanto ottuso parallelepipedo verticalista della "città radiosa" di Le Corbusier. Dove c'è spazio si costruiscono alloggi-casetta fatti a misura della separatezza della vita borghese e, dove non ce n'è, la stessa separatezza si adegua prendendo la forma di alloggi-cubicolo, solo che si mettono gli abitanti uno sull'altro. L'unità di misura non è la collettività, bensì la famiglia molecolare: riproduttrice biologica e ideologica, chiusa come un compartimento stagno e nello stesso tempo socializzata al massimo in rapporto alle braccia da lavoro che sforna e ai consumi individuali e sociali che riesce a garantire.

Le Corbusier raccolse per intuito la formidabile determinazione ormai matura di spezzare una volta per tutte lo schema della città storica con le vie-corridoio affiancate da case. Via l'antica strada, via la piazza tradizionale, entrambe veicolo di traffico promiscuo di macchine e uomini. Siano separati spazi e funzioni: un nastro per le automobili, un altro per i treni, un altro ancora per i pedoni. Di questo gli si può dare atto. Il guaio è che senza un cambiamento sociale ogni intuizione è fagocitata e banalizzata dalla legge del valore. Lo spazio risparmiato insardinando famiglie molecolari lo si può disporre intorno ad esse in forma di verde vendibile (anche il verde pubblico si fissa nel valore degli immobili che sorgono in prossimità). L'inno dell'architetto alle parkway americane, sinuose bande di cemento e asfalto che guizzano sopraelevate fra le case, portando le automobili al livello delle finestre dei piani alti e disegnando agli svincoli graziose geometrie è l'inno al cementificio e all'acciaieria. Ci vuole un gran quantità di cemento, acciaio e vetro per portare tutto in verticale, case, strade, camminamenti, giardini pensili, in un intrico sovrapposto. In compenso si risparmia terreno. Certo, quest'ultimo diventa "paesaggio urbano" e può essere coltivato fin sotto le case, fin sotto le autostrade, sostenute da palafitte, pardon, da pilotis. Ma all'atto pratico sotto le autostrade e sotto le case non cresce proprio nessun giardino, a meno di non immaginare un costosissimo sistema artificiale di manutenzione: l'architettura moderna si fregia del blasone razionalista, ma la sua realtà è dissipativa, ha basso rendimento meccanico e sociale, perché reclama continui correttivi ai suoi difetti macroscopici. Metallo e vetro vanno raffreddati d'estate e riscaldati d'inverno più di altri materiali, la verticalità richiede una conduzione forzata dei fluidi, il "paesaggio urbano" richiede più lavoro ed energia del paesaggio agricolo senza produrre niente in cambio. Si capisce come i Le Corbusier piacciano un sacco ad ogni categoria di speculatori.

"Le mie città sono 'città verdi'. Le mie case offrono sole, spazio, verde. Per ottenere una tale ricchezza dovete riunire gruppi di duemila persone. Così ognuno potrà trovarsi velocemente nel suo alloggio dove lo accoglieranno il totale silenzio e isolamento".

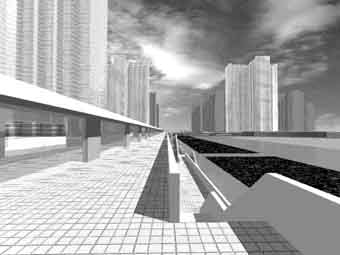

Così disse Le Corbusier alla televisione francese nel 1959. Non "dove l'uomo troverà il suo simile unendosi nell'essere sociale comune", no: l'isolamento, il riposo per avere l'indomani prestazioni efficienti a favore del Capitale. Fantastico. E fu copiato dagli americani, dai tedeschi, persino dai giapponesi. Gruppi che fecero subito "scuola", specie francesi, impazzivano per certe mistiche soggiacenti che furbescamente faceva filtrare. Inventò per esempio il modulor, una trasposizione delle proporzioni corporee sulla sezione aurea, copiato dagli Egizi e dai Greci, mai utilizzato in pratica nelle sue "creazioni" per sua stessa ammissione. Il motivo di tanto successo è semplice: più di tutti gli altri Le Corbusier fu l'espressione del connubio fra l'urbanesimo di cui ha bisogno il capitalismo e l'ideologia che scorre nelle vene delle metropoli moderne. Altro che superamento della contraddizione fra città e campagna. I suoi tre "aggregati umani fondamentali" furono: le unità di sfruttamento agricolo, le città lineari industriali, le città radiocentriche commerciali. Ogni unità per conto suo. La più smaccata esaltazione della divisione sociale del lavoro. I suoi progetti verticalisti per Una città da tre milioni di abitanti (1922, fig. 2) e per il Plan Voisin di Parigi (1925, fig. 3) rispondono criticamente a quelli delle "città-giardino" proponendo una ristrutturazione radicale delle città, in questi due casi con grattacieli a pianta cruciforme intervallati da costruzioni meno alte a cornice di ampi spazi verdi e vie di comunicazione. Ma uno dei suoi lavori più tremendi è forse quello più ammirato: il Progetto A per Algeri, del 1931. In esso si prevede un alto edificio residenziale unico, a serpentina, lungo chilometri, parallelo alla costa e terminante con una torre per uffici che si erge a barriera davanti alla casbah, nascondendo la città storica. È percorso da un'autostrada sul tetto ed è attraversato da vie di comunicazione tra il mare e l'interno. Il grattacielo terminale è collegato all'altura sopra la casbah con un viadotto che scavalca a grande altezza le case arabe e raggiunge altre unità residenziali disposte anch'esse in curve sinuose sulla collina. Un progetto che soffoca, anzi, distrugge completamente, rimuovendola, l'identità araba di Algeri, con un impatto visivo prettamente colonialista, difficile da non cogliere. Lo spazio risulta – forse – preservato, ma Algeri non esiste più (fig. 4).

Fig. 2. Le Corbusier, progetto per una città di tre milioni

di abitanti.

Fig. 2. Le Corbusier, progetto per una città di tre milioni

di abitanti. Fig. 3. Le Corbusier, Plan Voisin per il centro di Parigi.

Fig. 3. Le Corbusier, Plan Voisin per il centro di Parigi. Fig. 4. Le Corbusier, Progetto per la trasformazione di

Algeri.

Fig. 4. Le Corbusier, Progetto per la trasformazione di

Algeri.Algeri avrebbe dovuto essere anche il terminale di un "meridiano" Nord-Sud che andava dall'Atlantico al Mediterraneo attraverso Le Havre, Parigi, Lione, Marsiglia, città che necessitavano di essere ridisegnate con ampi spazi, in cui "si levino al cielo, nel verde e nell'azzurro alcuni pochi edifici che qualificheremo a priori come belli e degni, prova di ottimismo e di capacità tecnica e spirituale… il centro degli affari, la camera di commercio, ecc., in mezzo il grande foro… Un meridiano ricco di significati e di possibilità… Centri d'affari e amministrativi che assicurino il miglior adempimento d'una funzione indiscutibile: gli scambi… No, non valgono le idee precostituite sul bello e sul brutto, non si tratta d'idee già bell'e fatte" (cfr. Maniera di pensare l'urbanistica, pag. 124-5). In effetti il "purismo funzionalista" di Le Corbusier non verte su idee dominanti rispetto al bello e al brutto, tocca qualcosa di un pochino più profondo.

I deserti sociali

Oggi ci si accorge che "le stesse unità d'abitazione sono risultate essere tutt'altro che ben accette da coloro che ne sono diventati gli abitanti" (Gillo Dorfles, pag. 67). Ma non era questa la cosa più importante che doveva essere risolta con la ville machine, fatta di machines à habiter?

È impossibile rendere in poche pagine l'immenso sciupìo sociale dovuto alla concezione borghese di un'urbanistica e un'architettura che concepiscono la casa come macchina abitativa. E dimostrare in modo esauriente la follia che ha prodotto quell'altra macchina individuale chiamata automobile, quella che serve a percorrere il cordone ombelicale che lega l'abitazione al luogo di lavoro, a spostare ogni giorno masse enormi di uomini in un insensato formicolìo. Ogni casa in condominio ha una buona percentuale del volume dedicata al garage. Nelle villette dei suburbi americani e nelle città costruite ex novo per pura speculazione, il garage, dovendo avere l'accesso sul lato strada per risparmiare terreno e contenere due automobili per famiglia, finisce per essere l'elemento dominante della casa, stabilirne l'estetica e occuparne fino al 30% della superficie (raramente la casa individuale americana è costruita su scavo di fondamenta). E lo spazio preteso dall'automobile è ancora maggiore dal punto di vista collettivo: ogni autostrada porta via almeno 10 ettari per chilometro, più i parcheggi all'aperto, i distributori, gli autogrill, ecc. L'automobile è una spaventosa macchina produttrice di cementificazione indotta. L'idealizzata società-macchina è fallita per assoluta a-socialità proprio nel momento in cui la generale macchina produttiva raggiungeva il massimo di socializzazione del lavoro e dimostrava una volta per tutte, producendo più di quanto serve, che del capitalismo si può fare tranquillamente a meno. Invece della città radiosa abbiamo cumuli di costruzioni casuali, che ammassano e ammazzano uomini, in invivibile isolamento orizzontale o verticale.

Già Leopardi aveva avuto una reazione di rigetto nei confronti della Roma barocca e della sua mancanza di coerenza urbanistica: "spazi gettati tra gli uomini, invece di spazi che contengono gli uomini". Eppure la Roma di allora era un capolavoro di organicità in confronto all'atomizzazione di oggi. Gli architetti e gli urbanisti insistono invano nell'escogitare sempre nuove macchine d'abitazione, panorami urbani, spazi di socializzazione. Ma sfornano soluzioni che si rivelano alla luce dei fatti spesso vecchie, quasi sempre fredde come cadaveri. È infatti strabiliante constatare come per esempio non si siano mai resi conto che le persone in genere preferiscono non sostare o addirittura non passare nei luoghi previsti dai loro progetti per la "socializzazione". Piazze e percorsi appositamente studiati, attrezzati con sculture ambientali, arredo urbano, e marchingegni "artistici" sono anzi per lo più squallidamente deserti. Altro che moderni "fori" razionalisti. Solo il recupero di antichi centri storici e soprattutto l'eliminazione delle automobili ha prodotto degli ambienti attrattori facendo tornare la gente nelle strade e nelle piazze. Ogni tentativo di umanizzare gli esperimenti architettonici sociali, orizzontalisti o verticalisti è fallito. Persino negli ipermercati, che sono i massimi punti di socializzazione d'oggi, zeppi di umani itineranti, si nota che la folla trova spesso percorsi spontanei, diversi da quelli previsti dalla struttura dell'ambiente così com'è progettato, dando luogo a poco remunerativi spazi morti. A volte il capitale si concentra in volumi sociali particolari, pagati dalla collettività e in grado di farlo circolare, come teatri, sale per concerti, musei, ambienti poli-funzionali, ecc. Qui il fallimento è meno visibile e l'architettura dà il meglio di sé, ma per trovare folla in questi luoghi occorre che la si sia portata artificialmente, con manifestazioni organizzate. E, comunque, anche dove c'è folla si tratta di molecole contigue e non in relazione, che si muovono come granelli di sabbia e non come cellule di un organismo sociale. Né nei grandi foyer di artisti come Scharoun (Auditorium di Berlino) né nelle super-hall del commercialissimo Portman (in alcuni hotel della catena Hyatt) la gente affolla i punti stabiliti dal progetto. L'estetica qui si dimostra un puro processo intellettuale, quadro per le riviste d'architettura, pane per i fotografi.

Ma la catastrofe funzionale, e quindi estetica, appare con la massima evidenza nelle case d'abitazione. Nulla più di qualche esempio pratico, rilevato da alcuni illuminati progetti sociali, può rappresentare il fallimento totale delle "utopie realizzate" del capitalismo. Nello stesso tempo nulla più di questo stesso fenomeno può indicare, in negativo, quali siano gli elementi comunistici verso cui questa stessa società spinge. Ma per rilevarli occorre un salto violento nel tempo, perciò il lettore è pregato di allacciare ben salda la cintura di sicurezza.

Un mostro albionico

Nel 1945 fu eletto nel Regno Unito un governo laburista. A differenza degli smidollati di oggi, i laburisti d'allora avevano ancora la tradizione sindacalista e populista, keynesiana e vagamente utopista che li contraddistinse per un secolo. Fu perciò varato il già ricordato piano per le new towns, allo scopo di alleggerire la pressione demografica e la congestione dei grandi centri urbani. Dopo una storia di esperimenti più o meno finiti male, nel 1955, a una ventina di chilometri da Glasgow, a Cumbernauld, fu aperto il cantiere per uno degli ultimi e più significativi esperimenti di città costruite interamente dal nulla. Dato che nel frattempo si era già accumulata una notevole esperienza, l'ottimismo trascinava i progettisti:

"Nella nostra realizzazione – dissero – non è sufficiente evitare gli errori e le gravi omissioni del passato. La nostra responsabilità, così come la intendiamo, è piuttosto di condurre un esperimento di civiltà, cogliendo l'occasione per progettare, far evolvere e portare a termine una realtà per il beneficio delle generazioni a venire, i mezzi pratici per un felice e armonioso modo di vivere".

Il progetto originario prevedeva una città in cui vivessero fino a 80.000 persone. L'area disponibile era più piccola del solito in relazione agli abitanti, quindi la densità più alta. La nervatura centrale del centro abitato conteneva tutti i servizi comuni e correva sulla dorsale di una collina. Ad essa facevano riferimento diversi moduli composti da più edifici residenziali costruiti in altezza. Lo scopo dichiarato per la scelta di una caratterizzazione "urbana" era quello di evitare l'alienante "mancanza di appartenenza" dovuta alla già sperimentata dispersione, perciò la limitata disponibilità di spazio fu considerata tutt'altro che un ostacolo. I progettisti non ci spiegano come mai sotto il capitalismo gli ambienti urbani producono alienazione e quelli "giardinati" anche. Ad ogni modo, sotto la direzione di Hugh Wilson, l'architetto capo, accorsero giovani architetti da tutto il mondo per guadagnare punti utili alla loro carriera. Man mano che la costruzione procedeva, altri ne arrivavano in pellegrinaggio per studiare questo nuovo esperimento di utopia realizzata.

Il progetto optava per un centro polifunzionale unico in luogo di servizi distribuiti, così i quartieri non si sarebbero autorappresentati come villaggi separati ma come parte di un tutto organico. Ogni quartiere era collegato al centro con sentieri pedonali attraverso aree verdi, un reticolo appositamente previsto per non incrociare automobili. Per queste ultime si doveva costruire un sistema stradale "gigante" in modo da permettere il collegamento col centro e tra i quartieri anche col mezzo di trasporto individuale:

"Questo rivoluzionario concetto, realizzato pensando alla sicurezza di pedoni e bambini, richiese la costruzione di un gigantesco sistema di strade, di tipo mai visto in Gran Bretagna. Ma Cumbernauld non era una città contro l'automobile, al contrario: le enormi strade rendevano facile la guida e le zone residenziali erano progettate per una densità automobilistica del 100%; c'erano garage ovunque" (The city on the hill).

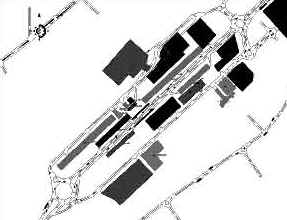

La megastruttura principale, il centro polifunzionale, era un complesso lungo due chilometri alto come dieci piani. Era percorso da viadotti fra pilastri "a gambe divaricate come un coniglio sui trampoli" e punteggiato di negozi, servizi e rappresentanze municipali, oltre che da alloggi di lusso che dominavano dall'alto della collina (fig. 5). In effetti fu il primo megashopping al coperto costruito in Gran Bretagna, in grado di servire da solo gli 80.000 abitanti. Il centro, con alcuni dei quartieri ad alta densità, fu pronto nel 1967. Alcune delle unità d'abitazione incominciarono a riempirsi, poi i lavori si bloccarono. La città non fu mai finita.

Fig. 5. New town di Cumbernauld, nucleo centrale.

Fig. 5. New town di Cumbernauld, nucleo centrale.A dieci anni dalla prima pietra il cemento armato a vista era diventato grigio scuro per via dell'umidità scozzese (Le Corbusier aveva colpito ancora: lo stesso capitò alla "sua" Chandigarh, città modello in India). I megashopping al coperto sottoponevano perennemente i pedoni alla "galleria del vento", tanto che i principali commercianti se ne andarono ben presto. Gli alloggi di lusso rimasero invenduti e sfitti. I soldi pubblici finirono e con essi la speculazione, per cui la città prese un aspetto di cantiere eterno e abbandonato, un immenso spartitraffico fra le sue stesse autostrade, abitato da 50.000 persone, i soliti abitanti dei suburbi, alle prese con una realtà angosciante e perciò poco propensi al rispetto delle utopie.

Nonostante tutto, nonostante la vincita del Carbuncle Award (come dire il "Bubbone d'Oro") per il posto più lugubre della Scozia ("most dismal place in Scotland"), nonostante i suoi abitanti la definiscano "la risposta occidentale a Kabul, cementosa, senza anima e inaccessibile", Cumbernauld compare su tutti i libri di architettura sociale, come radioso esempio di città del futuro, grande esperimento per la vita moderna. D'accordo, dicono gli architetti e gli urbanisti, è fallito: rimarrà però come insegnamento pratico su come progettare una città migliore, che ne eviti gli "errori e le omissioni". Ma qual è stato l'errore? Quale l'omissione? Per noi la risposta è semplice: non si riesce a capire che non si può progettare liberamente un bel nulla quando si tratta di muovere il Capitale verso le città ideali. Si può solo cercare di intuire dove il Capitale tende autonomamente ad andare (più spesso registrare dove è già andato) e progettare là le abitazioni dei civilizzati, là dove possano servire questo esigente padrone, coltivando le utopie nella propria testa, luogo più congeniale che non i cantieri. Nessun architetto è ancora riuscito, né riuscirà mai, a disegnare una città che non sia lo specchio del modo di produzione in cui sarà costruita.

Un mostro yankee

Negli Stati Uniti, il paese che ha maggiormente attratto ogni genere di utopie e perciò anche quello che ne ha viste fallire di più, quando si parla di cantieri viene in mente il fruscìo delle mazzette di dollari piuttosto che la brezza fra i giardini che circondano la dimora dell'Uomo. Eppure qui sono stati tentati nel passato grandiosi esperimenti comunistici, in cui l'abitazione era al primo posto come sfida, basti pensare alla New Harmony di Owen. Oggi l'utopia edilizia trova il suo tentativo di realizzazione solo da parte di piccoli gruppi di persone, in alcune delle cosiddette intentional community. Si tramuta spesso in pura speculazione edilizia come nel caso dei Common Development Interest, edificati da imprese che offrono villaggi e città a persone di vedute comuni, spesso anche decine di migliaia.

"L'architettura moderna è morta il 15 luglio 1972 alle 15,32 a Saint Louis, Missouri, nel momento in cui l'obbrobrioso complesso di Pruitt-Igoe ha ricevuto il colpo di grazia con la dinamite". Così scrive lo storico dell'architettura C. Jenks.

Il complesso in questione fu costruito nel 1956 con i fondi del programma post-bellico americano. Sorsero 33 blocchi di 12 piani per un totale di quasi tremila alloggi in cui abitavano circa 12.000 persone (fig. 6). Era un progetto di urbanistica sociale "avanzata", nel senso che vi erano cristallizzate alcune idee di Le Corbusier, come le gallerie di comunicazione e ricreazione, l'uso massiccio della viabilità verticale tramite ascensori, la diminuzione dell'area sfruttata grazie all'altezza e a favore dello spazio circostante, la distribuzione dei servizi e la mobilità tramite la separazione del traffico pedonale da quello automobilistico.

Tutte le caratteristiche considerate innovative, i passaggi coperti, gli ascensori, i giardini, le vie di comunicazione, ecc. si dimostrarono altrettante fonti di degenerazione sociale, pericolose per la maggior parte degli abitanti stessi. Chi studiò il problema, si accorse subito di contraddizioni eclatanti. Gli spazi comuni, per esempio, venivano o accaparrati o distrutti o diventavano depositi di immondizia. Le famiglie che occupavano piani ormai semi-abbandonati erano riuscite a separare il loro territorio e quindi a renderlo privato e a controllarlo, mentre gli spazi completamente abitati erano diventati focolai di violenza e di vandalismi. Un'altra contraddizione era ancora più stridente: il super blocco di Pruitt-Igoe era nato di fronte a un quartiere pre-esistente di case tradizionali a condominio, Carr Square Village, con strutture più basse ma con lo stesso spazio pro-capite a disposizione, con abitanti radicati nel luogo ma con la stessa tipologia sociale del vicino violentissimo quartiere: lì non era successo nulla di straordinario durante tutto il tempo della costruzione, del declino e della demolizione del mostro accanto.

Il complesso divenne anche economicamente insostenibile dato che il circolo vizioso degrado-violenza non permise mai di giungere a un tasso di occupazione superiore al 60% degli alloggi. Dopo aver speso milioni di dollari in interventi ricostruttivi, in parcelle di assistenti sociali e urbanisti specializzati in convivenza urbana, il comune lanciò un referendum tra gli abitanti che ebbe il seguente risultato: demolite il quartiere e dateci una casa normale. Fu fatto. Gli artificieri piazzarono la dinamite, lo spettacolo fu pubblicizzato al massimo e una enorme produzione di letteratura specializzata nacque dal botto (fig. 7).

Fig. 6. Hellmuth-Yamasaki, il quartiere di Pruitt-Igoe, Saint

Louis, Missouri.

Fig. 6. Hellmuth-Yamasaki, il quartiere di Pruitt-Igoe, Saint

Louis, Missouri. Fig. 7. La demolizione di Pruitt-Igoe.

Fig. 7. La demolizione di Pruitt-Igoe.Si disse che quel che era capitato era il risultato delle politiche sociali dello Stato; che non si possono far coabitare in troppi palazzi di 12 piani troppe famiglie con troppi bambini; che si erano assemblati appartamenti per lavoratori mentre questi preferivano le villette; che il quartiere era finito in mano ai lumpenproletari; che era il fallimento definitivo delle idee rivoluzionarie in architettura; che Saint Louis non è New York; che, semplicemente, gli abitanti erano tutti negri (oh certo, la sociologia sa dire queste cose in modo più elegante).

Pruitt-Igoe fu invece, più semplicemente ancora, il frutto delle determinazioni combinate dall'esistenza di capitale libero nella società americana post-bellica, di possessori singoli e sparsi di questo capitale, di suoi potenziali utilizzatori pubblici e concentrati, e di una politica federale, statale e comunale, intrecciata con queste determinazioni. Costruire e distruggere è bene, mentre la stagnazione economica del dopoguerra era male, a Saint Louis come in tutte le altre città americane con gli stessi problemi. Per di più Saint Louis era una delle quattro città americane che con la guerra avevano perso abitanti invece di acquisirne. Il complesso di Pruitt-Igoe non fu quindi costruito per alloggiare una sovrappopolazione esistente, ma nell'ambito di una politica per suscitarla.

Del resto per attirare popolazione non c'è niente di meglio che costruire: l'originale piano di ristrutturazione di un quartiere era diventato così la tessera di un mosaico più complesso, che prevedeva un massiccio ridisegno della città, con autostrade, aeroporto, infrastrutture, insomma un progetto complessivo di risanamento del centro e della periferia che andava molto più in là della semplice edilizia residenziale. Gli architetti George Hellmuth e Minoru Yamasaki (quest'ultimo progetterà le Twin Towers di New York) non fecero fatica a convincere le autorità che un piano così vasto doveva avere dei contenuti sociali d'avanguardia e che inscatolare le classi medie in palazzi di dodici piani era normale. New York insegnava: Manhattan on the Mississippi, fu lo slogan. A questo punto, dicono le cronache, i governanti e i businessman che raccoglievano capitali optarono per Le Corbusier, le alte costruzioni, gli spazi verdi, le parkway, le gallerie pedonali e tutto il resto.

Nel capitalismo sviluppato tutto ciò che è pubblico, dalle case alle autostrade, dalle dighe ai ponti più arditi, può sembrare dettato da un centro di potere sovrapersonale, ma è in effetti frutto di decisioni prese dal bisogno di profitto, individuale o condiviso che sia. Intorno a grandi interessi si coalizzano grandi gruppi, "cordate" di capitalisti che hanno fatto i loro calcoli e prevedono alti profitti. Nel caso specifico un'intera città da ricostruire con tutte le sue infrastrutture; nel caso delle new town tutto da fare ex novo; nel caso generale dei nuovi quartieri sorti come funghi nel secondo dopoguerra europeo, una marea di contratti, appalti, commissioni ecc. Si capisce che lo spirito dei santi del cemento e dell'acciaio come Le Corbusier, le sue puerili teorie sociali, le firme dei suoi discepoli, giù giù fino all'ultimo geometra, tutto ciò poggia sui robusti plinti del capitale in cerca di valorizzazione, e non sulle idee. Tutto ciò è puro contorno, del tutto ininfluente rispetto ai disastri che verranno, rispetto alla degenerazione sociale inscindibile dal tessuto abitativo capitalistico, alla dinamite e ai cantieri che la seguono. Quando fra una ventina d'anni sarà ora di fare manutenzione seria ai palazzoni speculativi costruiti nel dopoguerra ne vedremo delle belle.

Quale testa avranno avuto i due architetti per costruire a Saint Louis, Missouri, tremila appartamenti, millecinquecento per bianchi e altrettanti per neri negli anni '50 sulla stessa area? Veramente rivoluzionario, altamente sociale e antisegregazionista, ai tempi in cui un nero rischiava di essere ammazzato se si avvicinava a un quartiere bianco. Sennonché, com'era ovvio, i bianchi se ne andarono nelle loro villette e lasciarono la ville radieuse di Pruitt-Igoe Project completamente in mano ai neri.

Nel frattempo, dal 1950 al 1970, la popolazione totale della municipalità di Saint Louis era diminuita di 234.000 unità e quella dell'area metropolitana era passata dal 51 al 26% del totale, spinta alla periferia dal moltiplicarsi degli ambienti commerciali e amministrativi. In compenso le aree abitabili cittadine, compreso il complesso di Pruitt-Igoe, erano arrivati a costare fino al 60% in più della media nazionale. Di qui il fenomeno conseguente: il sovraffollamento dei singoli alloggi, la pratica di ricavare più stanze piccole da una grande, l'occupazione degli spazi comuni, l'abbandono della manutenzione degli spazi verdi e degli stabili, le occupazioni abusive. Infine tutti i fenomeni che sono considerati particolari indici di degrado fisico e sociale: violenza, droga, prostituzione, ecc.

Ovviamente anche i borghesi sono violenti, si drogano, fanno della prostituzione famigliare la loro istituzione massima, ma non si considerano socialmente degradati e possono pagarsi ben altro che qualche giardiniere, imbianchino, arredatore. Non hanno bisogno di chiedere l'intervento pubblico, ci pensano da sé stessi a dirottare plusvalore verso le proprie case, renderle "dignitose" e mantenerle tali. Il termine "edilizia residenziale" non ha senso se non si specifica per quale classe. E delle "case popolari" si può far carico solo la società, tramite lo Stato, dato che sono senza casa gli stessi che sono anche senza lavoro o sono mal retribuiti.

Pruitt-Igoe è stato ridotto in macerie con la dinamite. Non sappiamo cosa c'è adesso al suo posto e che fine abbiano fatto i suoi abitanti. Ma sappiamo che è incessante e frenetica la ricerca di valorizzazione del Capitale attraverso la terra, l'acciaio, il cemento, il vetro, i giardini più o meno pensili e tutto il resto. Finché non arrivano la dinamite, la ruspa, il nuovo cantiere e il nuovo architetto in carriera, un po' naïf e un po' furbetto, che promette la città radiosa, senza neppure rendersi conto di essere un clone per nulla originale da almeno un secolo.

Un mostro italico

Per alcuni il complesso di Corviale a Roma è un capolavoro mancato. Per altri un obbrobrio da radere al suolo. Come Cumbernauld e Pruitt-Igoe è stato considerato un progetto rivoluzionario fin che era sulla carta, ma una volta costruito è diventato un luogo comune per descrivere i disastri e i pericoli dell'edilizia sociale. Qualche mese fa ci fu un convegno promosso da enti pubblici sul suo recupero. Più recentemente altri enti pubblici hanno proposto la sua demolizione.

Come si dice fra gli addetti ai lavori, non si dovrebbe mai fare architettura per architetti, ma proprio questi stessi sono i primi a non prendersi sul serio se ogni cambiamento di "stagione progettuale" (chiamiamola moda) vede questa categoria professionale andare in fibrillazione assolutamente autoreferenziale. È allora che fioriscono pulsioni trasformatrici, entusiasmi per demolizioni e ricostruzioni, anche se non si dice più "piccone risanatore", frase di mussoliniana memoria. È allora che si progetta con in mente non l'uomo che abita ma l'altro architetto, o meglio, l'altra congrega di architetti, con la mediazione dei critici e delle riviste specializzate in "ismi" , "contro-ismi" e "neo-ismi" (il mondo degli architetti e degli urbanisti somiglia molto a quello dei gruppettari). E gli speculatori applaudono. Un'agenzia privata vorrebbe demolire Corviale e al suo posto costruire un quartiere medioevaleggiante. Non c'è male, a un paio di chilometri dal raccordo anulare, sullo sfondo della nota skyline palazzinara romana. Dateci piuttosto la "macchina per abitare" ispirata a Le Corbusier; sarà un mostro, ma è sempre meglio di una lottizzazione a tremende villette pastrufaziane per mezze classi depresse.

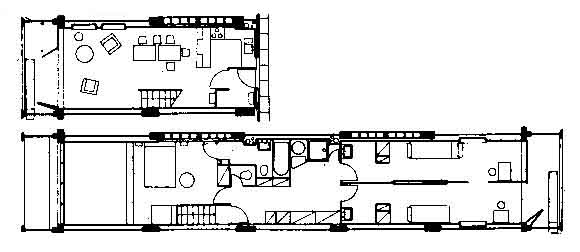

Corviale rappresenta un tardo razionalismo funzionale, umanizzato – almeno nelle intenzioni – da Mario Fiorentino e 23 collaboratori sulla base dei confronti con i mostri suoi antenati "venuti male". Il cantiere viene impostato dall’Istituto Autonomo Case Popolari nel maggio del '75. I primi alloggi sono consegnati nell'ottobre dell'82. L'edificio si sviluppa senza soluzione di continuità per un chilometro in linea retta e per dodici piani in altezza, di cui uno seminterrato e due interrati. È suddiviso in cinque blocchi per un totale di 1.202 alloggi in cui vivono attualmente circa 4.500 abitanti (secondo l'ultimo censimento; secondo l'anagrafe di Roma gli abitanti sono invece 8.748). I piani sono serviti da 74 ascensori. Un edificio più basso corre parallelo a quello principale e un altro se ne stacca in diagonale, proiettandosi verso il quartiere pre-esistente al quale dovrebbe fornire, come ai propri abitanti, spazi sociali e servizi comuni. Una strada pedonale lo attraversa in lunghezza, alcuni passaggi sono ricavati in larghezza e vi passa anche il traffico automobilistico. Essendo costruito su una leggera altura, appare come una massa imponente (fig. 8).

Fig. 8. Il nucleo abitativo di Corviale.

Fig. 8. Il nucleo abitativo di Corviale.Nello smisurato complesso ci sono un centro scolastico (nido, materna, elementare e media), un anfiteatro per spettacoli all'aperto, una grande sala convegni, cinque sale comuni più piccole, una biblioteca, una scuola d'arte, una palestra coperta, una farmacia, un consultorio pediatrico, un supermercato, un ristorante, un self-service, studi professionali, ambulatori, negozi, botteghe artigiane, aree di servizio. Il quarto piano doveva essere interamente dedicato a impianti collettivi ma non è mai stato utilizzato a tale scopo (dalla documentazione non risulta chiaro che cosa precisamente significasse in origine "impianti collettivi"). Intorno, cinque grandi spazi verdi. Il tutto sovradimensionato già dal progetto, dato che, oltre al quartiere pre-esistente, doveva servire altri 20 blocchi residenziali, previsti e mai costruiti, per ulteriori 1.500 abitanti (fig. 9). Si sarebbe arrivati dunque a 6.000 o 10.000 abitanti (a seconda dei dati, del censimento o dell'anagrafe) su più di un chilometro quadrato. Ne concludiamo che il cantiere di Mario Fiorentino è meno bestiale di certe utopie di Charles Le Corbusier che, come s'è visto, vanno oltre i 200.000 abitanti per chilometro quadrato.

Fig. 9. Pianta del compleso di Corviale.

Fig. 9. Pianta del compleso di Corviale.Corviale è un attrattore di umanità sperduta. Non erano ancora sistemati i primi abitanti "legittimi" che 700 famiglie senza casa prendevano d'assalto l'edificio insediandosi "illegalmente". La seconda ondata portò 200 peruviani ad occupare i locali abbandonati della "spina centrale". La terza portò altre 120 persone, quasi tutte coppie giovani e un po' alternative, che si stabilirono al quarto piano, destinato nel progetto ai "servizi collettivi", e che si improvvisarono muratori costruendosi letteralmente gli alloggi. Nel colosso edilizio fuori controllo si susseguono ancor oggi le occupazioni sporadiche, quasi una al mese, sempre negli spazi che avrebbero dovuto essere comuni. Spesso le autorità costituite non lo sanno neppure e gli abitanti "legittimi" si fanno i fatti loro.

Essendo la struttura in cemento armato, le pareti secondarie in mattoni forati e le pareti interne degli alloggi in cartongesso, tutto è in continua trasformazione, ad arbitrio degli abitanti, i quali si sono rivelati assai creativi nell'aumentare il caos esistente. Alcuni architetti e sociologi sono persino andati a studiare il comportamento degli edili improvvisati e le continue trasformazioni da essi apportate, in grado – a detta loro – di "ricondurre questo edificio ad una scala più umana, con la precisa volontà di rendere identificabili i propri spazi". Non è vero niente, dato che di umano c'è ben poco in una situazione del genere ma, a parte questa propensione "scientifica" a valutare l'inventiva popolare un po' come lo zoologo valuta il comportamento degli animali chiusi in gabbia, c'è qualcosa che non va in questa faccenda della spontaneità edilizia all'interno del megaprogetto; troppe domande vorrebbero risposta. Non è l'uomo che si distingue dagli animali per la sua capacità di progetto e di realizzazione? E perché ammirare sia l'umano che non azzecca il grandioso progetto sia quello che sforna architetture spontanee come gli animali? Non poteva il grande architetto con i suoi 23 aiutanti, una letteratura di due secoli e migliaia di esperienze sul campo, pensarci prima e stabilire già in sede di progetto quale poteva essere un "edificio a scala più umana"? E se non l'ha fatto, perché? Che cosa gli ha impedito di prevedere le conseguenze? Sarebbe ben strano costruire una macchina per abitare lunga un chilometro con annessi e connessi solo per vedere cosa succede.

Dicono i sociologi che gli abitanti di Corviale "amano il mostro, non lo capiscono ma ne sono affascinati; non vogliono che si parli male di loro, ma non vogliono neppure che si dica male del palazzo… Sono in molti ad avere un senso di fierezza ad abitare un edificio avveniristico, un posto di cui tutti parlano" (Campanella). Che succede? Perché gli inglesi davanti ai sociologi definiscono il loro "mostro" come il posto più lugubre, gli americani vogliono la dinamite per il loro mentre gli italiani addirittura lo amano e si arrabbiano con chi dice di volerlo demolire? Eppure Corviale non è troppo diverso, concettualmente e come situazione materiale, rispetto agli altri esempi che abbiamo fatto. È il sociologo che conta balle? O tutti i 4.500 abitanti sono pazzi masochisti?

La coalizione infernale fra urbanista, architetto e sociologo ha una risposta per il fallimento dei mostri edilizi: l'uomo avrebbe bisogno di spazio privato. Sarebbe felice quando potesse difendere il suo territorio, la sua famiglia e i suoi cuccioli. Come una bestia, appunto (cfr. Creating defensible space). A Cumbernauld hanno ridipinto il cemento con colori vivaci per esorcizzare la depressione; a Pruitt-Igoe c'è stato un finale hollywoodiano con dinamite; a Corviale, esperimento avanzato in una comunità arretrata, la bestia ha forse avuto il sopravvento? La coalizione applaude al muratore fai-da-te, al colcosianesimo industriale innalzato a nuovo paradigma del "sociale avanzato". Ma abbiamo il sospetto che l'abitante di Corviale l'abbia fregata: si potrebbe "amare" il mostro per motivi del tutto diversi. Per il fatto per esempio che con i suoi abitanti potrebbe assomigliare ad un embrione di comunità umana. Nonostante tutto.

Domani

Teorema del giardiniere

Cumbernauld, Pruitt-Igoe e Corviale hanno un tratto in comune, un invariante essenziale per capire il perché del fallimento. Ma hanno anche delle differenze importanti che forse ci danno la chiave interpretativa per passare alle prospettive reali per il domani.

Il tratto comune è rappresentato dai progetti iniziali: tutti si riferiscono esplicitamente al razionalismo funzionale verticalista che per comodità riferiamo alla persona di Le Corbusier. Tutti prevedono strutture abitative verticali, strutture per servizi orizzontali, percorsi separati, verde comune e blocchi, o moduli, o quartieri distinti; tutti fingono spazio e orizzontalità alternando ampie aree libere agli edifici, ma questi sono alti dai nove piani in su e ripristinano la densità media urbana. In tutti i casi al progetto e alla fase costruttiva di case e infrastrutture è seguito l'abbandono non appena gli abitanti hanno incominciato ad affluire. In pratica il dato costante è che i progetti sulla carta funzionano, gli architetti e gli ingegneri sono magari bravi, la grande capacità costruttiva capitalistica è evidenziata da opere colossali, ma non appena arrivano gli abitanti, coloro per i quali dovrebbe essere stata ideata e realizzata l'opera, tutto si blocca. I soldi finiscono, i lavori sono interrotti, nessuno bada alle piccole cose che – come ognuno che abbia fatto un trasloco sa benissimo – fanno la differenza tra il vivere tranquilli e l'angoscia del "non finito". La manutenzione inesistente porta presto al degrado dei manufatti e questo dà inizio alla spirale del degrado anche sociale. Occorre sottolineare con forza le implicazioni soggiacenti all'espressione tanto cara all'architetto: "ideata e realizzata", che potrebbe indicare l'importanza del progetto, dell'arte come contrapposto a natura, del rovesciamento della prassi operato dall'uomo consapevole del proprio destino. Ma non è così: in ambiente casuale, com'è quello capitalistico, la realizzazione dell'idea è una sovrapposizione mistica alla realtà. Quest'ultima segue pedestremente le leggi del valore, mentre all'uomo non resta che l'utopia, il modello ideale che qualcuno dovrà tradurre in realtà. Come? Con idee, appunto, e la buona volontà, naturalmente.

Il tratto divergente è rappresentato dall'evoluzione dei vari progetti nel tempo. Essi cambiano non in base a miglioramenti previsti da un progetto cosciente ma, come tutte le cose capitalistiche, a posteriori, in seguito ai verificati fallimenti, nella solita sequenza "spacca e rattoppa" da noi tante volte presa in esame. Non ci si può stupire se, in questi comprensori, anche la vita diventa fatalmente un continuo "spacca e rattoppa".

Il Capitale deve agire in fretta, valorizzarsi e andare subito da un'altra parte. Non glie ne importa nulla degli abitanti, della famiglia che si sbrana fra le quattro mura e dell'arricchimento dei produttori di ansiolitici e antidepressivi. Quello che conta sono i cantieri, il cemento, l'acciaio, le strutture. Se queste ultime durano poco tanto meglio, si demoliscono e si ricostruiscono. Le piccole cose non portano profitto, mentre le opere colossali crescono abbastanza in fretta da permettere cicli d'accumulo brevi. Se poi languono per anni nell'attesa dei fantomatici servizi comuni, dei piccoli interventi, degli allacciamenti, delle aiuole, dei marciapiedi, dell'illuminazione ecc. al Capitale non interessa. A meno che questo stillicidio non permetta agli speculatori di ingigantire i prezzi rispetto ai progetti originari. Ad ogni modo, quel che più incide sul fallimento di queste opere non è tanto il ladrocinio, quanto l'impossibilità di mantenerle e soprattutto l'impossibilità di farle diventare aggregati umani. La manutenzione non conviene, e i progetti delle grandi opere non si curano certo di quello che succederà dopo: il tubo che perde, la presa che non funziona, lo scarico che s'intasa, il verde che va curato e gli spazi che vanno tenuti puliti. Senza la cooperazione degli abitanti tutto si sfascia. E la cooperazione è impossibile fra cellule aliene l'una all'altra: solo se hanno soldi gli alieni se la possono cavare, sborsando le loro quote per "servizi esterni" a pagamento.

Spinte verso soluzioni future si dimostrano irrazionali e la realtà capitalistica impone la regressione a forme egoistiche e commerciali. Ma, a parte le città ideali rimaste nel cervello degli utopisti e a parte la crescita reale delle città nel caos edilizio speculativo, che è il fenomeno di gran lunga dominante, la costruzione delle nuove città secondo i vari progetti umanistici globali ha effettivamente espresso potenziali evolutivi, anche se sono stati bloccati nei fatti dal modo di produzione attuale. Il tentativo di puntare verso il futuro c'è, ma è assassinato prima ancora che prenda forma sulla carta. Da almeno 5.000 anni, cioè dall'epoca delle prime città vere e proprie, la pianta di un alloggio è fatta sempre allo stesso modo: soggiorno, camera, cucina, con varianti inessenziali. Il motivo è che la casa è fatta per contenere la famiglia. Finché il modulo fondamentale della casa servirà a questo scopo, ogni sua moltiplicazione in palazzi da speculazione, unità di abitazione di super architetti o città di urbanisti più o meno illuminati non sarà altro che un eterno rimasticare vecchie solfe. Si perderanno o reintrodurranno gli ornamenti, vinceranno le forme dettate dai materiali, ma si vedranno sempre piantine con soggiorno, camera, cucina.

Il trionfo dell'isolamento "privato" contro il tentativo di spingere verso soluzioni comunitarie è ben rappresentato da un altro caso che ha fatto scuola, quello di Bijlmermeer. Si tratta di un'estensione urbana a Sud Est di Amsterdam, su cui l'edilizia pubblica pianificò e costruì negli anni '70 un quartiere-città. Il modello era quello solito di Le Corbusier. Anche in questo caso non era ancora terminato che gli urbanisti lo indicavano già come esempio di che cosa non bisogna fare: no alle astrazioni, no all'anonimità, no alle grandi dimensioni, no all'esasperazione del comunitarismo sociologico. Una volta costruito, ci si accorse che sorgevano i soliti problemi. Le lunghe gallerie di accesso sospese, le vaste aree a parco comune, i camminamenti sotto e attraverso le costruzioni, non erano utilizzati dagli abitanti secondo quanto era previsto dagli architetti. La gente abitava in città ma non conduceva vita urbana. Era circondata da spazi comuni ma viveva in compartimenti stagni. L'invivibilità, nonostante la crisi degli alloggi, produsse deprezzamento.